肩のスポーツ障害

野球チームでピッチャーをやっている。

練習がハードで投球数が多く、投球時に肩に痛みがある。

ラケットスポーツでサーブやスマッシュ肩が痛くてできない。

野球やテニスなど肩の障害は成長期に多いスポーツ障害です。

今回は成長期に起こりやすい【肩のスポーツ障害】についてまとめました。

理解を深めてお子さんの成長に役立ててください。

成長期に多い肩の障害は、主に野球やテニス、水泳などのオーバーヘッドスポーツ(腕を頭上に挙げる動作)によって引き起こされます。成長期の骨や筋肉はまだ発達段階にあるため、過度な負荷や繰り返しの動作によって障害が起こりやすくなります。

成長期の代表的な肩の障害

| 【投球障害肩】 投球動作によって肩関節に過度の負荷がかかり、様々な組織(筋肉、腱、靭帯、関節包など)が損傷する障害の総称です。 |

| 【リトルリーグショルダー(上腕骨近位骨端離開)】 リトルリーガーズショルダーは、成長期の子供が繰り返しの投球動作によって肩の骨端線(成長軟骨)を損傷するスポーツ障害です。これは、サルター・ハリス分類の1型に分類される骨端線損傷で、疲労骨折の一種と考えられています。 |

| 【SLAP損傷】 SLAP損傷とは、肩関節の関節唇という軟骨組織が損傷するケガのことです。関節唇は、肩関節の安定性を保つために重要な役割を果たしています。 SLAP:これは「Superior Labrum Anterior and Posterior」の略で、関節唇の上部で、前後に損傷が起こることを意味します。 |

| 【ベネット骨棘】 ベネット骨棘(ベネットこっきょく)は、投球動作の様なオーバーヘッド動作の繰り返しによって上腕三頭筋長頭腱に張力が働き、肩関節後方の関節包や関節唇に引っ張られる力が働いて骨が変形してしまう障害です。肩関節後方の痛みや可動域制限を引き起こします。 |

身体的要因を知ろう!

肩の障害が起こる要因

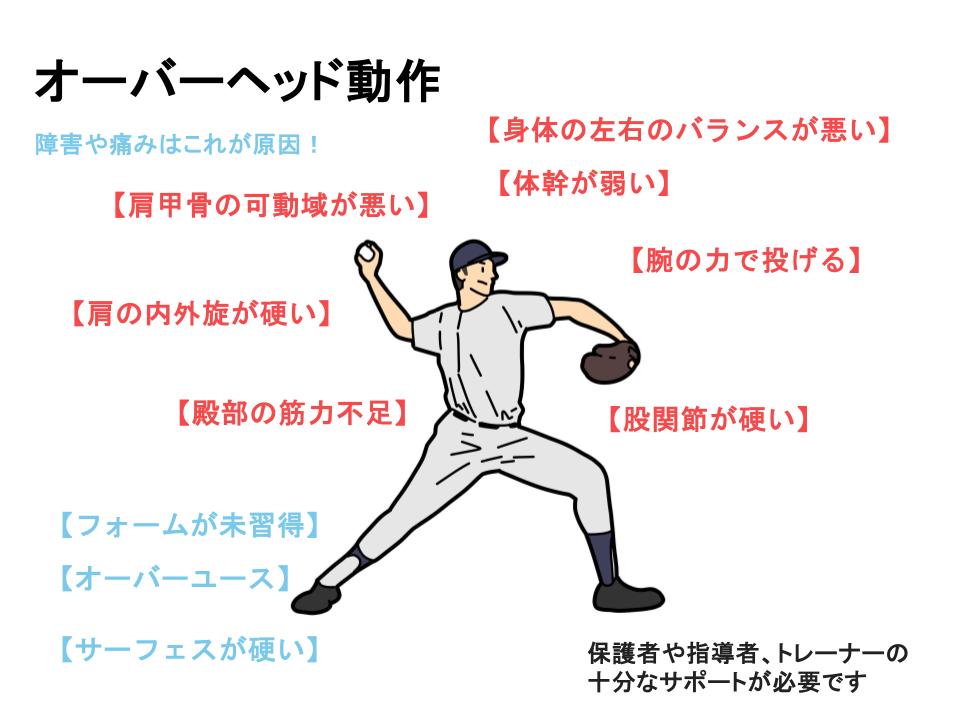

肩の運動障害を引き起こすオーバーヘッド動作

肩のスポーツ障害に多く見られる運動として野球の投球動作があります。ここでは投球を例にあげ肩の障害が起こる要因を考えていきましょう。

投球動作は、全身の力を連動させてボールに伝える複雑な動作です。この動作は、足、体幹、肩甲骨、腕という順番で力が伝わる「キネティックチェーン」という仕組みで行われます。

もし、このキネティックチェーンのどこかで力がうまく伝わらない部分があると、ボールに伝わる力が弱まり、投球パフォーマンスが低下します。しかし、人間の身体は賢くできており、どこかの部分が弱くなっても、他の部分が頑張って補うことで、一時的にはパフォーマンスを維持できます。

問題は、この「他の部分の頑張り」です。例えば、足や体幹の力が弱いのに、無理やり腕の力だけで投げようとすると、肩や肘に過剰な負担がかかります。この状態が続くと、肩や肘の関節や筋肉、腱などにダメージが蓄積し、最終的には怪我(器質的な障害)につながってしまうのです。

つまり、投球パフォーマンスを維持するために、身体のどこかの部分の弱さを他の部分が補うことは、一時的には有効ですが、長期的には肩や肘の怪我のリスクを高めるということです。

投球動作に類似したテニスの打球において、体幹のエネルギーが20%減弱した場合、上肢の33%の加速または70%以上の上肢のパワー増強が必要となると報告されています。また欧米の文献においても股関節や肩甲帯の可動性低下は、投手の肩障害やパフォーマンスの低下につながると述べられています。

成長期の肩への影響

野球などの投球動作を繰り返すと、肩に大きなストレスがかかります。特に成長期(8歳〜15歳頃)の子供たちは、骨がまだ成長段階で柔らかいため、このストレスによって骨の損傷や変形が起こることがあります。

【骨端線の変化】

投球動作などによるストレスが成長期の骨に影響を与え、肩の痛みに関係なく上腕骨(腕の骨)の骨端線(成長軟骨)が開いてしまう現象が起こることがあります。

【肩の可動域の変化】

投球する側の肩は、腕を外側に回す動き(外旋)が大きくなり、内側に回す動き(内旋)が小さくなる傾向があります。成長期に骨が投球動作に適応しようとする結果、上腕骨の後捻(骨のねじれ)が増加するためと考えられます。実際にメジャーリーグの投手では、投球側の腕の骨のねじれが平均17°大きくなっているという報告があります。

【肩甲骨の適応】

投球側の肩甲骨は、上方回旋(上向きに回る動き)と後傾(後ろに傾く動き)が大きくなり、投球動作中の腕の動きをサポートします。肩甲骨の動きが悪くなると投球障害の原因になり肩甲骨も投球動作によって形や動きが変化します。

成長期の子供たちが野球などで投球動作を繰り返すと、肩の骨や関節に様々な変化が起こります。これらの変化は、投球動作への適応として起こるものですが、過度なストレスは障害の原因にもなります。このように身体機能低下に加えて、繰り返す過度なストレスが投球を行う肩へ生じた場合、成長期の選手では障害となり痛みの原因となります。

こんな選手は要注意!

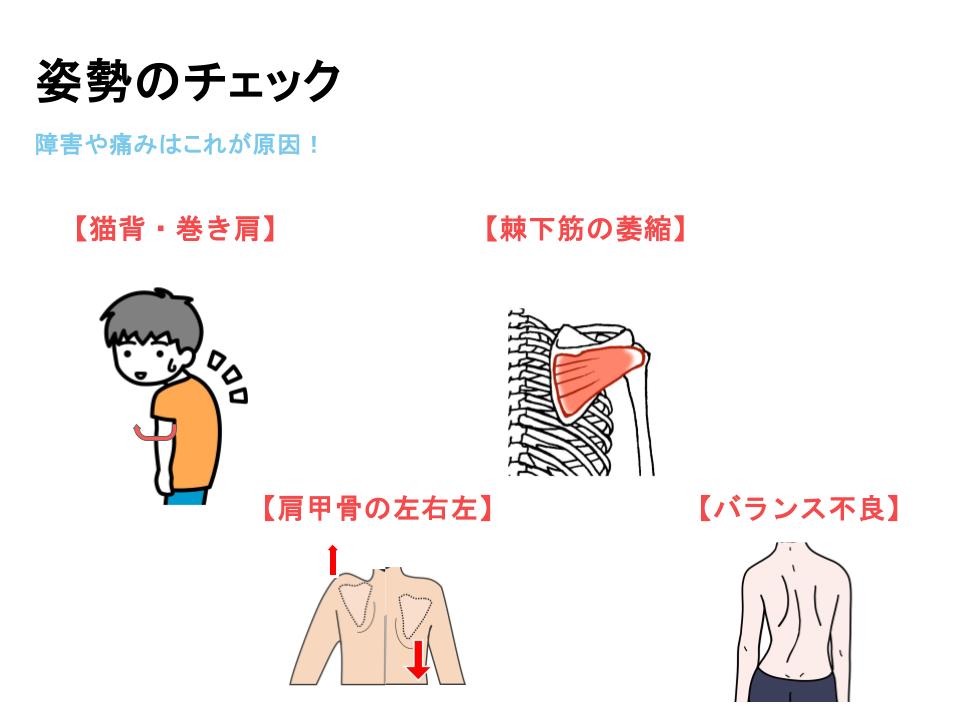

【姿勢のチェック】

姿勢が悪い

猫背や肩が内側に入っているなど、姿勢が悪い選手は肩に負担がかかります。

肩甲骨の左右差

肩甲骨の位置に左右差があると、肩の動きがアンバランスになり、障害のリスクが高まります。

棘下筋の萎縮

棘下筋が弱く萎縮すると、肩の安定性が低下します。

立位バランス

立った時のバランスが悪いと、投球時に肩へかかる負担が大きくなります。

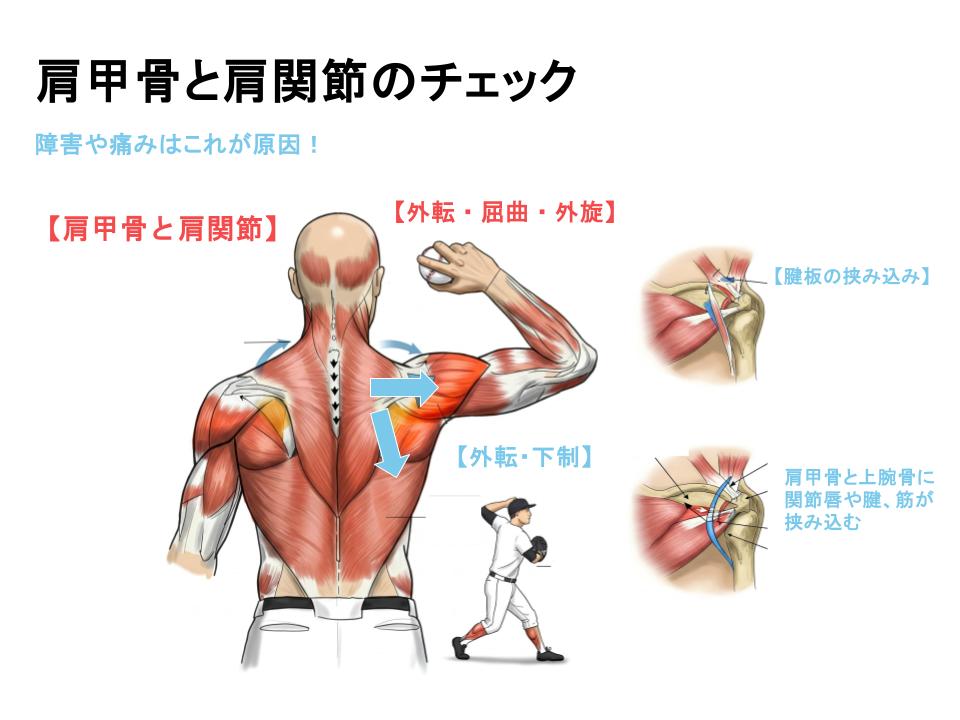

【肩甲骨と肩関節のチェック】

肩甲骨の位置

投球障害がある場合、肩甲骨が外側に開き、下に下がってしまうことが多く見られます。

肩関節の可動域・動き

肩関節の動きが制限されていたり、左右差がある場合、投球側の肩関節の動き(外転、内旋、屈曲)が制限されていることがあります。

インピンジメント徴候

インターナルインピンジメントは投球動作中に肩甲骨と上腕骨によって腱や関節唇が挟み込まれる状態で痛みを引き起こします。

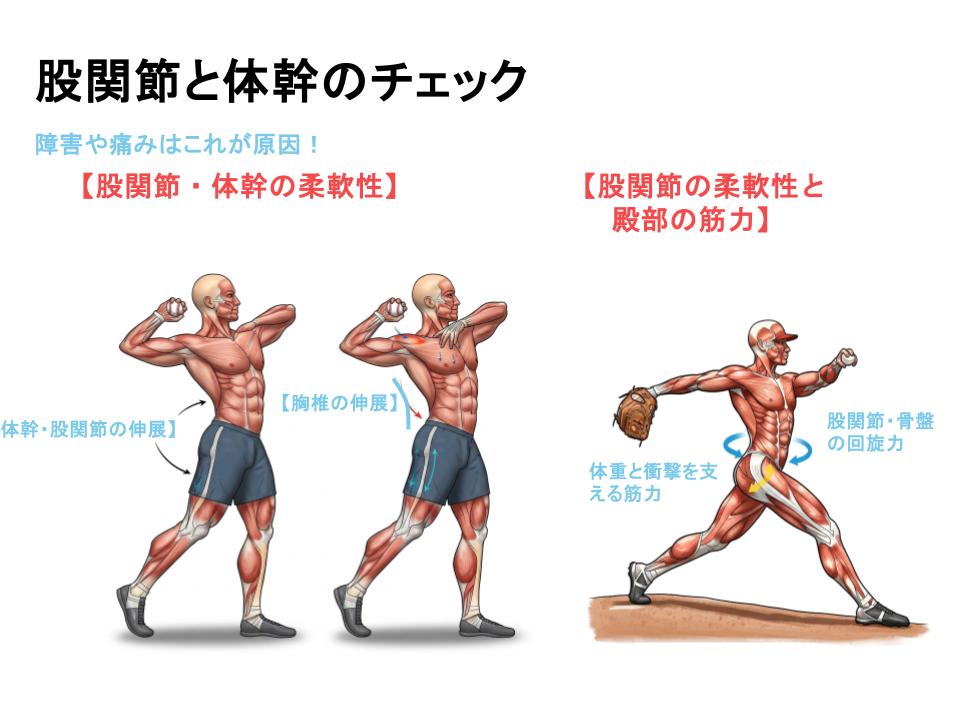

【股関節と体幹のチェック】

股関節の柔軟性

股関節の柔軟性が低いと、下半身の力が上半身にうまく伝わらず、肩に負担がかかりやすくなります。

体幹・肩甲帯の柔軟性

体幹や肩甲骨周りの筋肉の柔軟性が低いと、肩甲骨の動きが悪くなり、肩に負担がかかります。

環境的要因も重要!

成長期の子供達は練習環境や周りの大人たちの影響を受けやすく、自分自身で判断することも難しい場合があります。痛みや障害の予防には環境を配慮することも重要です

【過度な練習と休息不足】

成長期の身体は、まだ発達段階にあり、過度な負荷に耐えられません。十分な休息を取らずに過度の練習を続けることは、オーバーユース(使いすぎ)につながり、成長期の身体に大きな負担をかけます。

- 練習時間の長さ、頻度、試合数の多さなどによって過度に運動負荷がかかります。

- 特定の動作(野球の投球、テニスのストロークなど)によって同一部位に負担が集中します。

- 十分な休息を取らないと、疲労が蓄積し、回復が遅れます。

- 十分な睡眠時間の確保ができていない。

- バランスの偏った食事で、成長に必要な栄養素が不足している。

- 練習後の適切なケア(クールダウン、ストレッチなど)が不足している。

- 疲労が蓄積した状態での練習は、ケガや障害のリスクを高めます。

【指導者の影響】

特に野球などの投球動作は、正しいフォームで行わないと、肩や肘に大きな負担がかかります。しかし、十分な技術指導を受けられないまま、未熟なフォームで投球を繰り返す子供たちも少なくありません。

- 成長期の身体特性やスポーツ障害に関する知識が不足している指導者。

- 過度な練習や根性論に基づく指導。

- 選手の身体(個々の)状態を考慮しない指導。

- 身体バイオメカニクスの理解がない指導

- 早期からの専門性の高い練習

【不適切な練習環境】

- 硬すぎるグラウンドや滑るコートなどの練習環境の影響

- 気温や湿度の高い環境下での練習。

- サイズや足の形状に合わないシューズや不適切な用具の使用。

【メンタル的な影響】

- 勝利至上主義。

- 選手の身体の状態よりも、試合への出場を優先させる。

- レギュラー争いなどによる過度な競争。

- 指導者やチームメイトとの人間関係の悩み。

- 練習や試合への参加の強制。

- 保護者の過度な期待やプレッシャー。

見落とされがちな環境的要因を保護者や指導者が目を向け、子供たちが安全にスポーツを楽しめる環境を整えることが、私たち大人の責任です。

こどもたちの未来のために

成長期のスポーツ障害は、適切な知識と対策によって予防できます。保護者や指導者は、子供たちの体の変化を理解し、安全なスポーツ環境を提供することが重要です。子供たちが生涯スポーツを楽しめるように、正しい理解と適切なサポートを心がけましょう。