「ケガしたけど試合にはどうしても出たい!」

「どのテーピングを選べばいいの?」

「どう貼れば効果があるの?」

今回は、テーピングの種類や効果、そして最新の研究動向を交えながら、あなたのスポーツライフをサポートする【テーピングの活用術】を徹底解説します。

前回の【テーピングの基礎知識】がまだの方はこちら

テーピングの貼り方を知ろう

スポーツテーピングの基本貼り方

【固定・圧迫のテーピングの貼り方】

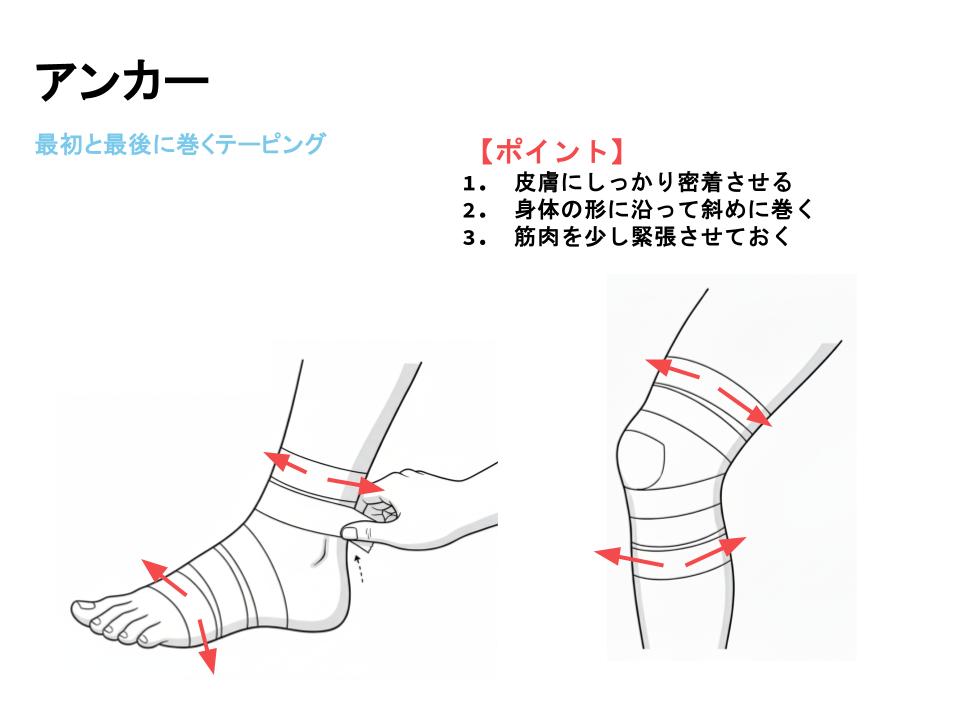

アンカー

アンカーテープとは、テーピングの最初と最後に巻くテープのことで、他のテープのズレや剥がれを防ぎ、固定力を高める役割を果たします。これが適切にできていないと、テーピング本来の機能が失われてしまうほど、重要な土台となります。

スターアップ

足首の捻挫に対するテーピングでよく使われる貼り方です。足首をしっかり固定することを目的としています。テープの幅を少しずつずらしながら3〜5本ほど、足の裏に貼ります。これにより、足が外側や内側に不自然に曲がる動きを制限します。

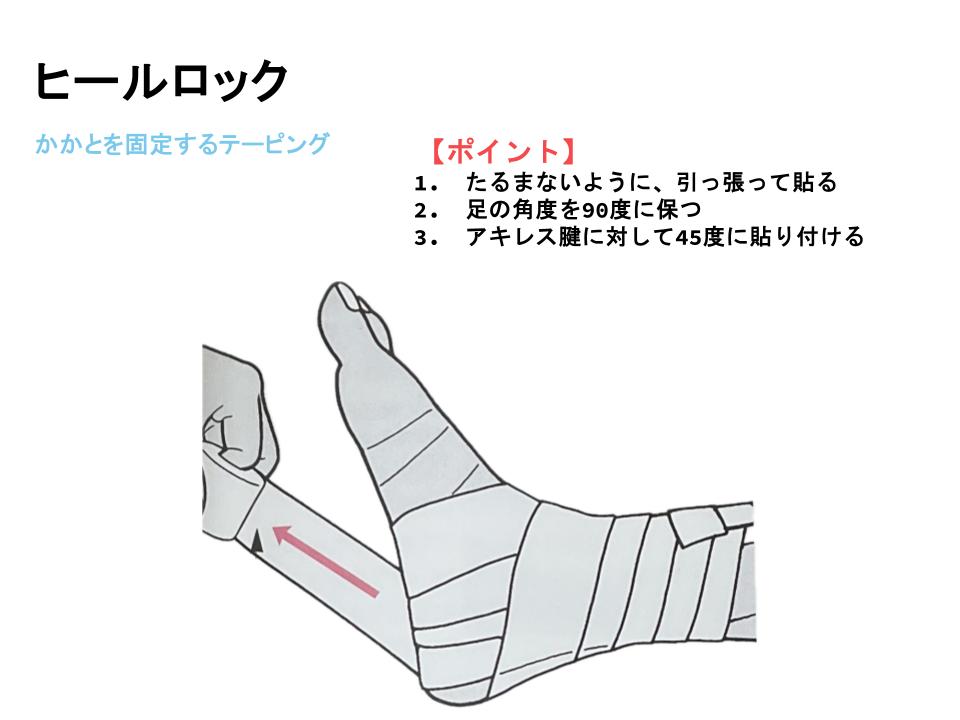

ヒールロック

かかとを固定することで足首の安定性を高める巻き方です。足首からアキレス腱を通り、かかとの側面をたすき掛けのように斜めに巻き上げます。これにより、足首の不必要な動きを制限し、ねんざの予防に繋がります。

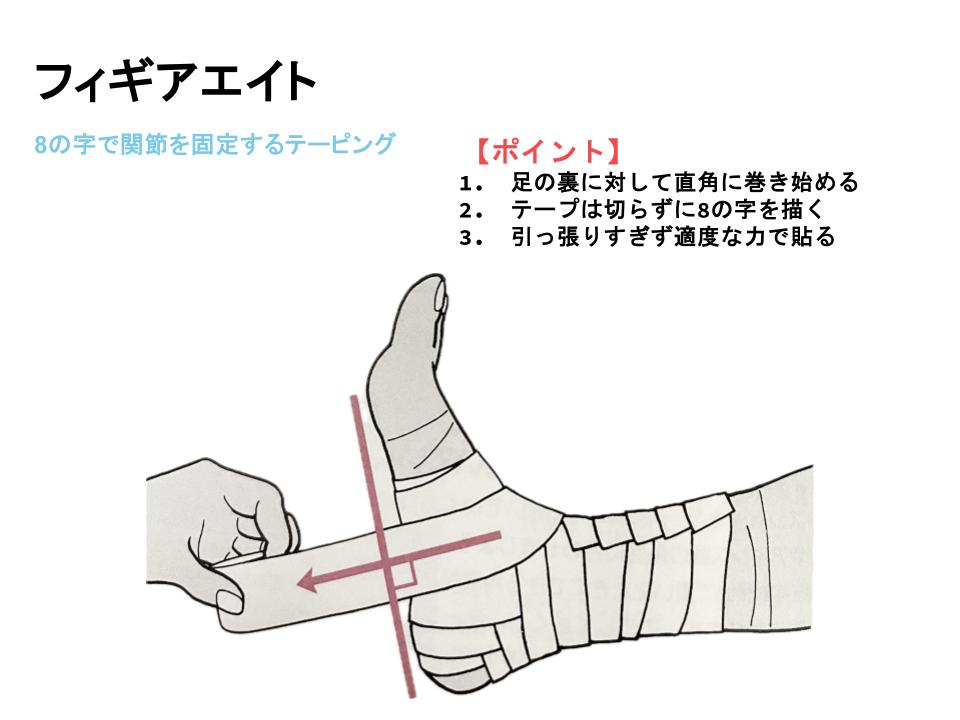

フィギュアエイト

8の字を描くように、テープを切らずに連続して巻いていく方法です。関節の動きに柔軟に対応しながら、安定した圧迫を加えることができます。この巻き方は、足首や手首など、様々な関節に適用可能です。

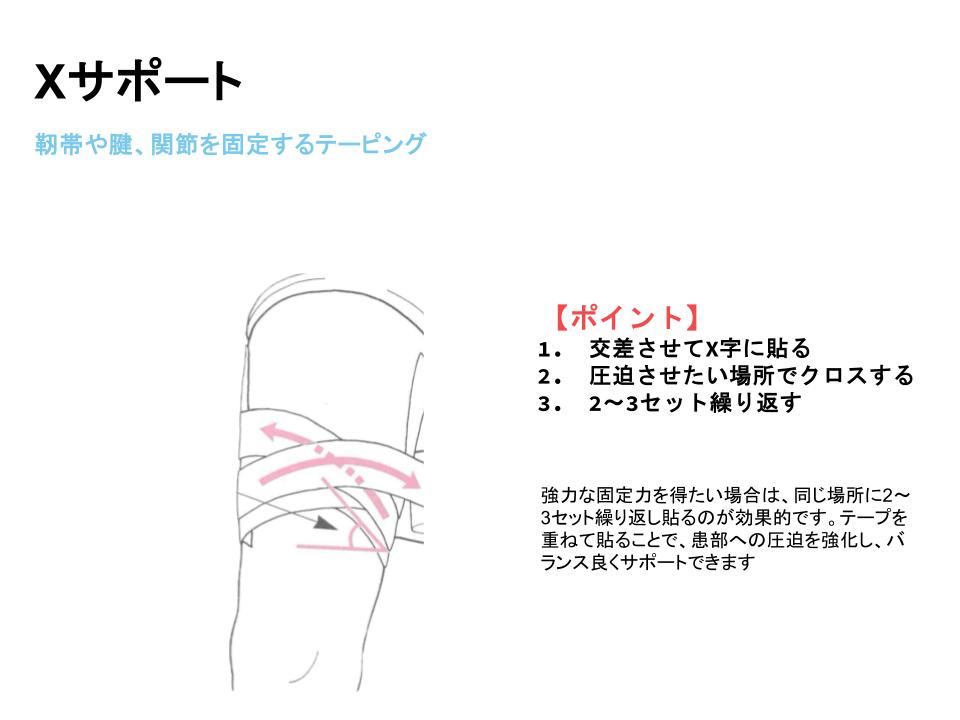

Xサポート

靭帯や腱、関節を固定したい時に使う貼り方です。テープを交差させてX(エックス)字に貼ることで、動きを制限し、筋肉を圧迫します。同じ場所に2〜3セット繰り返し貼ることで、患部への圧迫を強化し、バランス良くサポートできます。

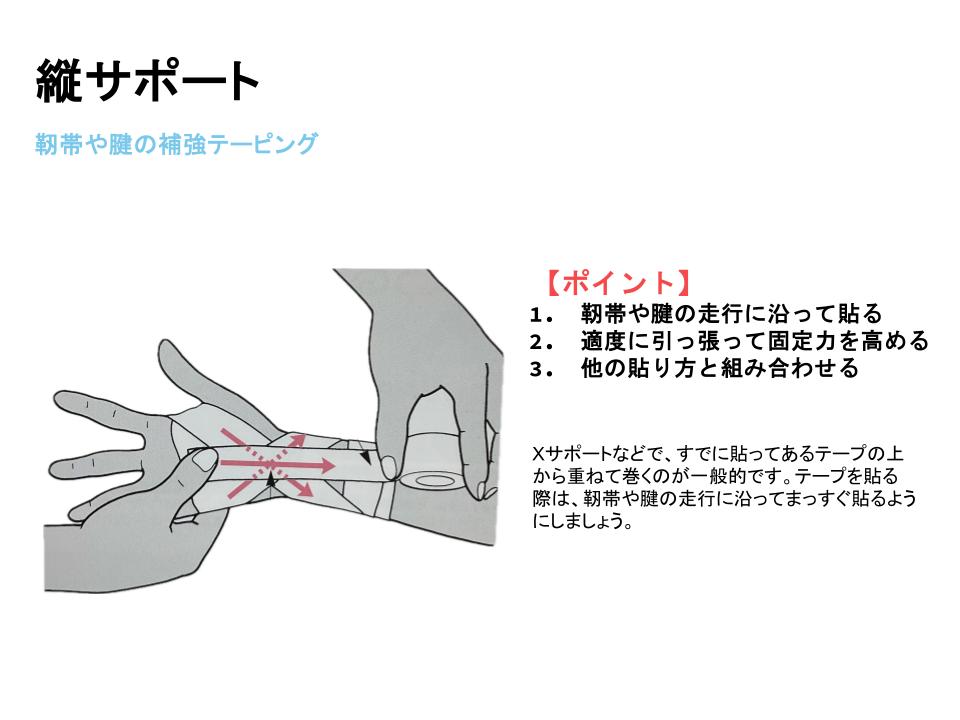

縦サポート

靭帯や腱の走行に沿って、縦方向に貼る方法です。主に上下方向や直線的な動きを制限します。補強力を高めたい時は、テープを強く引っ張って貼ることで、患部を固定できます。Xサポートと組み合わせて貼ることも多いです。

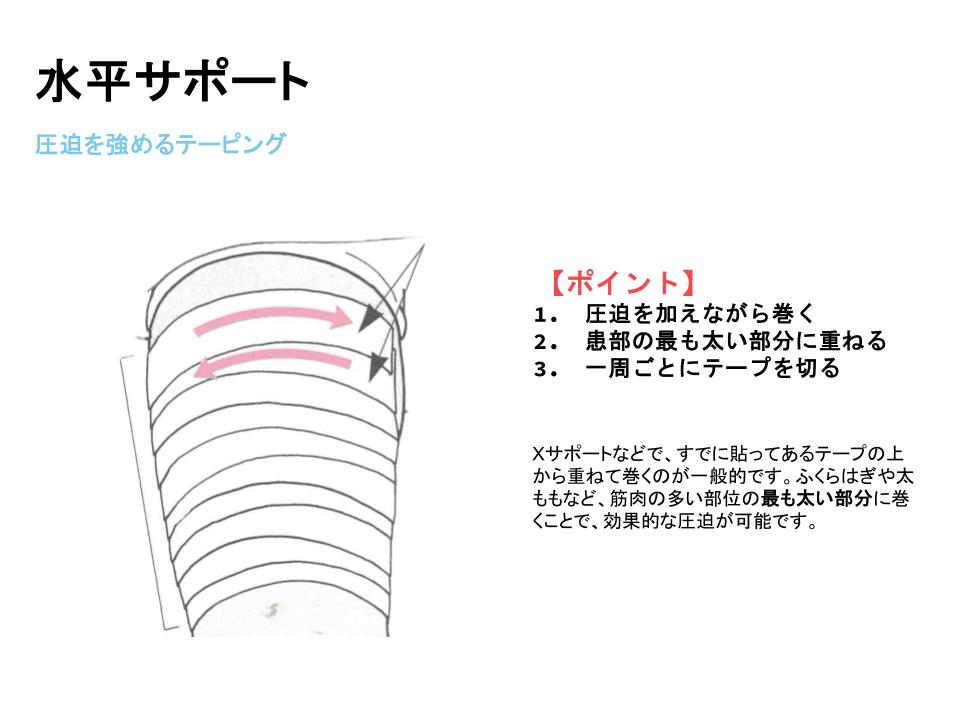

水平サポート

主に患部への圧迫を強めるために、Xサポートの上から横方向に重ねて貼る方法です。ふくらはぎや太もも、腰など、筋肉の多い部位でよく使われます。

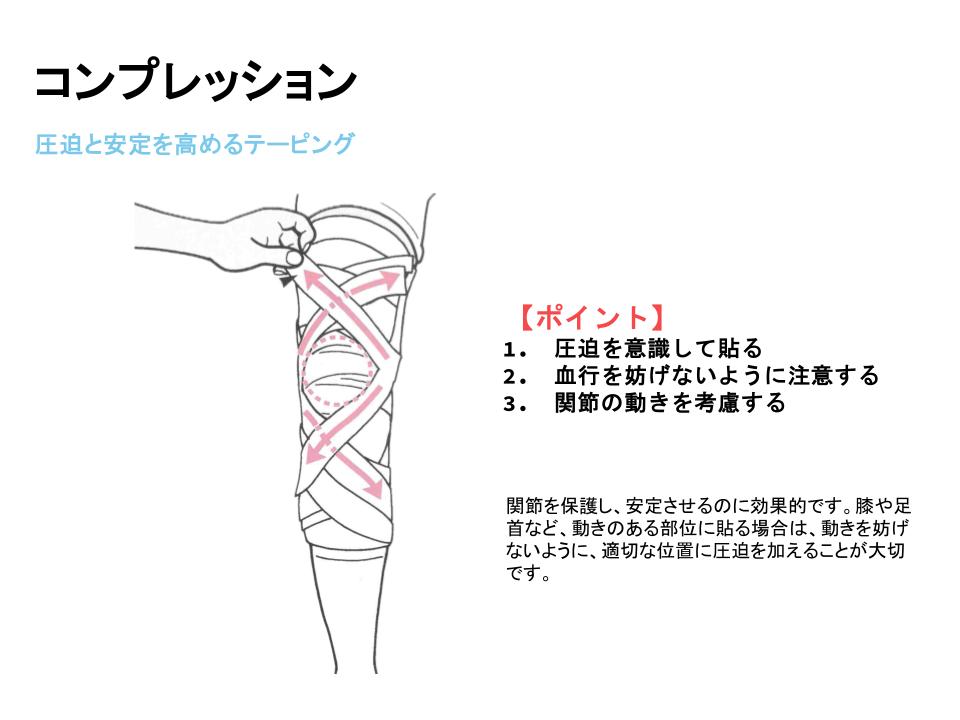

コンプレッション

テーピングで患部を圧迫し、関節のぐらつきを防いで安定させる方法です。サポートテープと似ていますが、より強い圧迫で関節をしっかりと守ることを目的としています。伸縮性のあるテープを使い関節を囲むように圧迫を加えながら巻きつけます。これにより、膝関節を安定させ、ランニングやジャンプ時の負担を軽減できます。

テーピングを巻き終えたらチェックしてください!!

テーピングを巻き終えたら、違和感がないか確認しましょう。患部に負担をかけないように少し動かしたり、触ったりして、使用感を確かめてください。

もし、テープにたるみやシワが見つかった場合は、巻き直すことをおすすめします。そのままにしておくと、テープと皮膚がずれて水ぶくれができてしまうことがあります。また、締め付けが強すぎると感じた場合も注意が必要です。しびれや引きつり、強い圧迫感を感じたら、それは血行不良を起こしているサインかもしれません。すぐにテーピングを外し、巻き直しましょう。適切な強さは分かりにくいものですが、これらのサインが出たら危険だと判断してください。

【キネシオテーピングの貼り方】

キネシオロジーテープは、約35〜40%伸びる特性を持っています。そのため、このテープを使う際は、適切な強さで引っ張りながら貼ることが非常に重要です。テープを強く引っ張りすぎると、かえって効果が弱まってしまいます。

テーピングを効果的に行うためには、まず痛みの原因となっている筋肉を正確に特定することが重要です。

テーピングを貼る筋肉を決める

私たちはまず、筋力テストなどによって、どの筋肉が痛みや不調の原因になっているかを診断します。そして、その筋肉を対象としてテーピングを適用します。

テーピングの「基部」を決める

テープを貼り始める「基部」は、原因となっている筋肉の起始部(あまり動かない方)か停止部(よく動く方)の約5cm下に置きます。筋肉の起始部と停止部を正確に知るには解剖学的な知識が必要ですが、手で筋肉を触って見つけることもできます。

キネシオのコツ

どの貼り方をする場合でも、テープを貼る前に角を丸く切っておくのがおすすめです。角を丸くすることで、何かに引っかかって剥がれるのを防ぎ、テープが長持ちします。

Y字

テープをYの字に切り、筋肉の周りを囲むように貼ります。この方法で、筋肉の働きを強めたり、弱めたりといった調整が可能です。弱った筋肉をサポートする場合、筋肉の始まりから終わりよりも約5cm長く、筋肉全体を包むように貼りましょう。

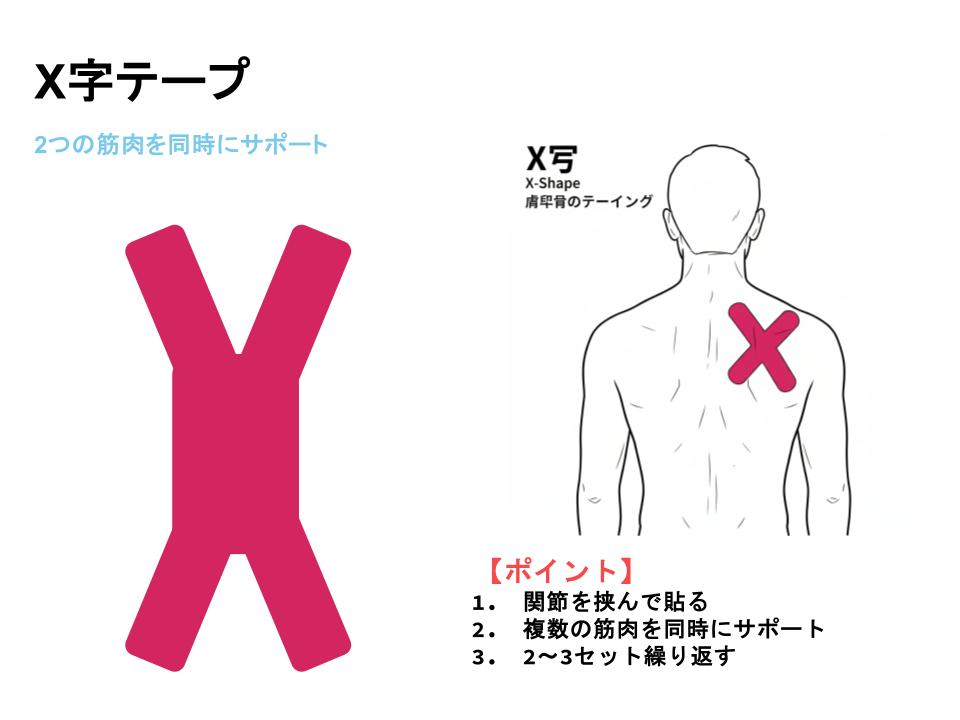

X字

関節をまたいで、2つの筋肉を同時にサポートしたい場合や、菱形筋のように複雑な動きをする筋肉に使われる方法です。テープをXの字に切り、関節をはさむように貼ることで、広範囲にわたるサポートが可能です。

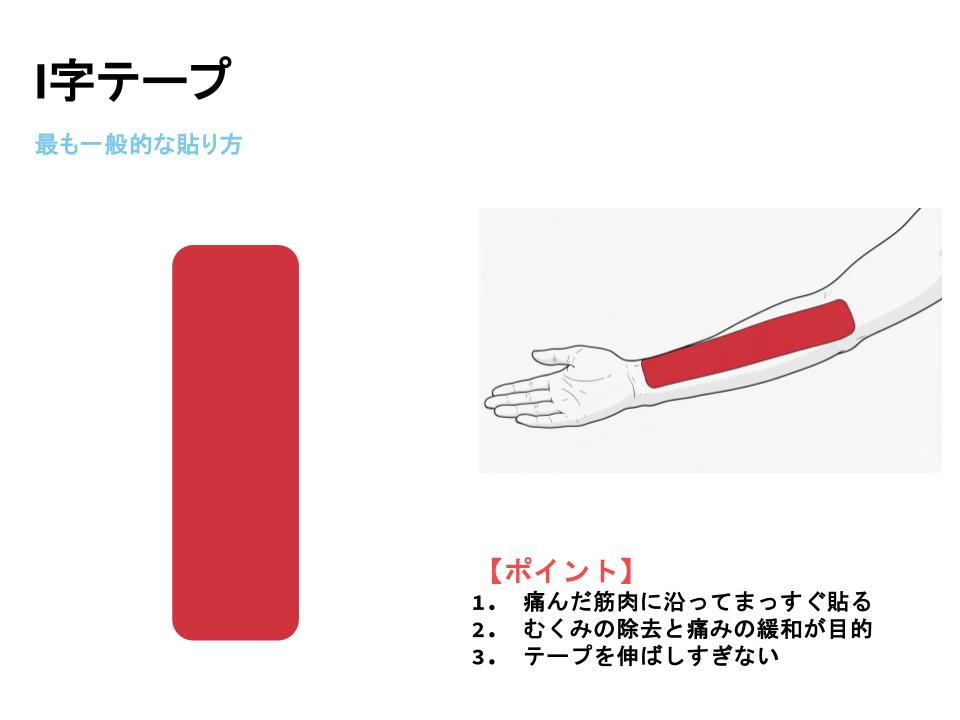

I字

最も一般的な貼り方です。シンプルな貼り方です。テープをまっすぐな一本のまま、急性期(ケガをして間もない時期)の痛んだ筋肉に沿って貼ります。主な目的は、むくみや腫脹の軽減や痛みを和らげることです。

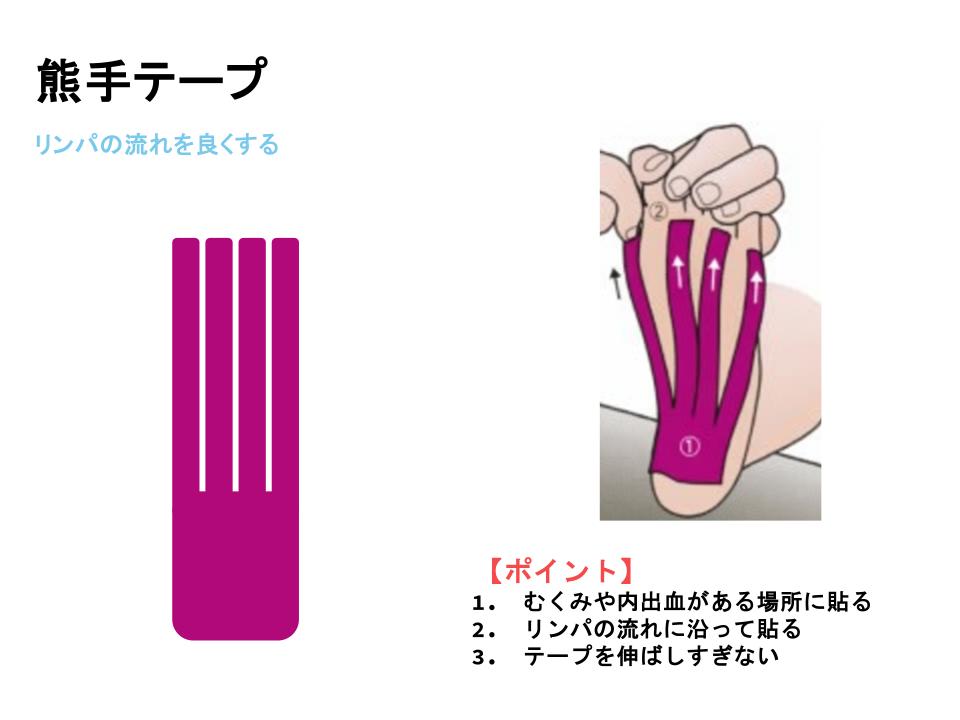

熊手状

テープを熊手のように細かく切り、リンパの流れを良くする目的で使われます。むくみや内出血がある場所に貼ることで、余分な水分(リンパ液)の排出を促します。

短冊状

熊手状の一種で、テープの真ん中だけに切れ込みを入れた貼り方です。テープの両端は切らずに残します。

ジュニア選手と保護者の皆様へ

「この試合だけは休めない」「どうしても最後までプレーしたい」—そんな時、ジュニア選手は痛みを隠してテーピングを施し、無理をしてしまうことがあります。しかし、テーピングは、痛みやケガを一時的にサポートし、悪化を防ぐためのツールで根本的な治療をするものではありません。

この行為が、将来に大きな影響を及ぼす可能性があることを知っておくべきです。

痛みを「ごまかす」危険性

テーピングによって痛みが和らぐと、「もう大丈夫」と判断してしまいがちです。しかし、それは痛みの信号を一時的にブロックしているだけで、身体の損傷は進行している可能性があります。

さらなるケガのリスク

痛みがある状態で無理にプレーを続けると、痛みをかばう不自然な動きになり、別の部位に新たなケガを引き起こすリスクが高まります。

成長期の身体は「無理が利かない」

大人の場合、多少の痛みなら耐えてプレーすることもできるかもしれませんが、成長過程にあるジュニア選手の身体は、衝撃に弱く、無理な負荷がかかると成長を阻害したり、将来にわたって痛みを抱える原因になったりする可能性があります。

「未来」の可能性

スポーツに打ち込むジュニア選手にとって、レギュラー争いや試合の勝敗は大きなプレッシャーとなります。「チームの期待に応えたい」「スタメンから外されたくない」「何としてでも試合に勝ちたい」…。そんな思いから、痛みを抱えながらもテーピングでごまかし、無理をしてプレーを続ける選手が後を絶ちません。このような気持ちは、アスリートとして素晴らしいものです。しかし、その結果、選手生命を縮めてしまうようなことがあっては本末転倒です。一時的な勝利よりも、選手一人ひとりの未来の可能性を守ることを最も重要視しています。勇気を出して練習や試合を休み、身体を労わることが、結果的に選手としての寿命を延ばし、より高いレベルでの活躍につながるのです。飲み物の選択肢の提供

まとめ

テーピングは単にケガをした部位を固定するだけではありません。最新のスポーツ科学では、テープが皮膚に与える刺激によって、身体の感覚を呼び覚まし、正しい動きを学習させるツールとして注目されています。しかし、根本的な原因を解決するものではありません。特に、成長期のジュニア選手の場合、安易なテーピングは将来の選手生命を縮めてしまうリスクさえあります。

テーピングを適切に使い、身体の「今」を支え、「未来」の可能性を守りましょう。