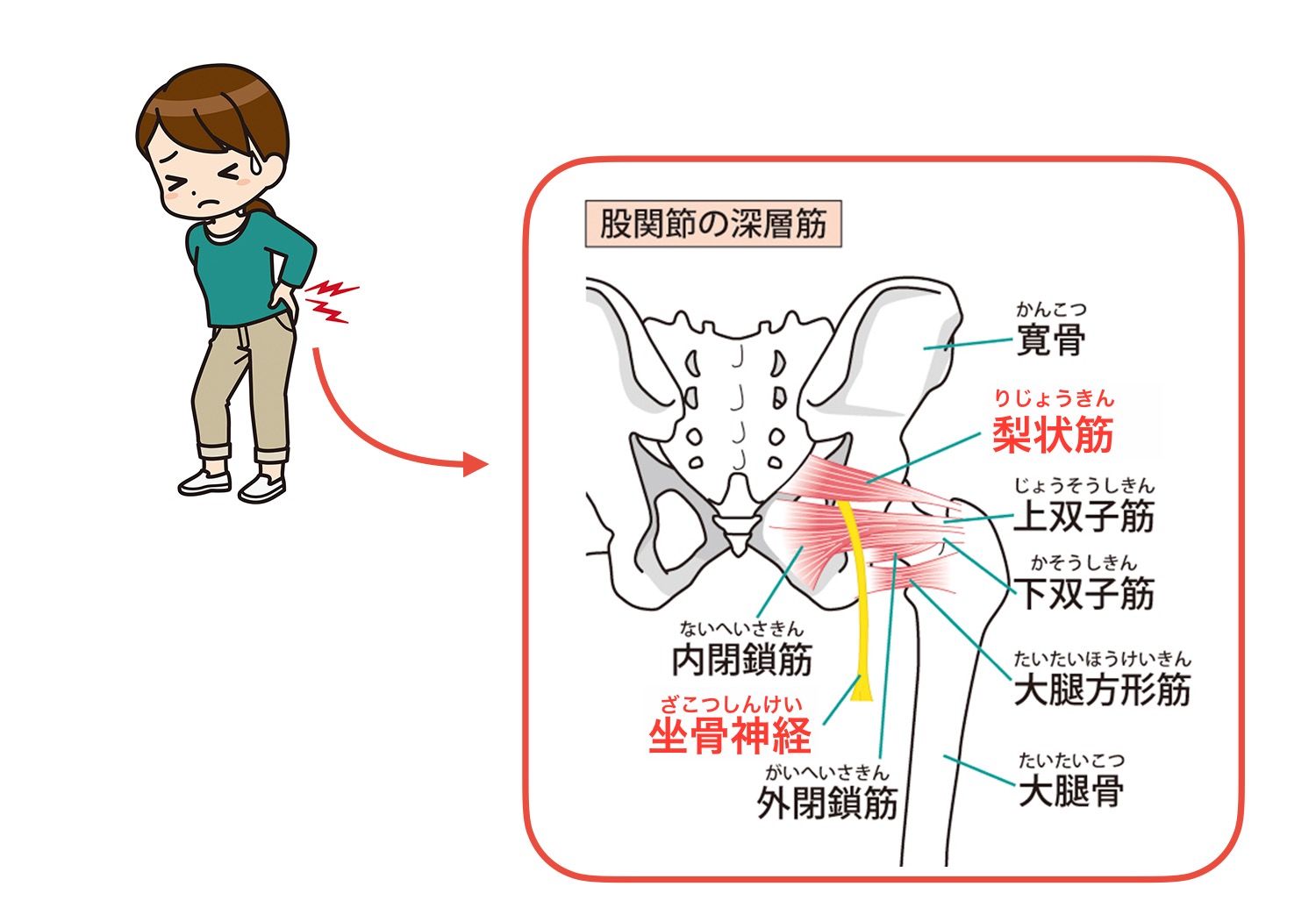

梨状筋症候群とは

梨状筋症候群(りじょうきんしょうこうぐん)は、坐骨神経が梨状筋(お尻の深い位置にある筋肉)によって圧迫されることで、神経痛やしびれ・筋力低下などの症状が出る筋性の神経絞扼障害です。

特にお尻や太ももの裏、時にはふくらはぎまで痛み・しびれが放散することがあります。

近年では深臀部症候群の一部として紹介されることが多い疾患です。

原因

解剖学的異常

梨状筋は、骨盤後方から大腿骨(太ももの骨)に向かって付着する筋肉で、股関節の安定や歩行時の体幹バランスに関与しています。

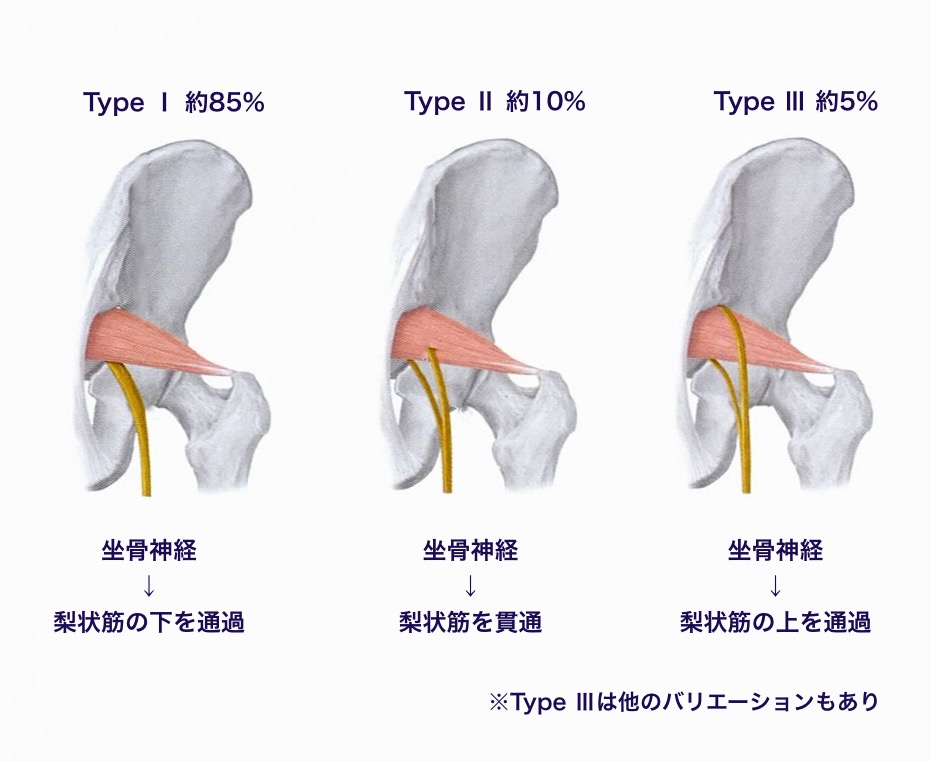

通常、坐骨神経は梨状筋の下を通過します。

しかし、解剖学的バリエーションとして、坐骨神経が梨状筋を貫通・分岐するタイプが15%程度の人に存在し、これが坐骨神経痛のリスク因子になります。

解剖学的バリエーション

筋機能の異常

使いすぎ(オーバーユース)や繰り返しの開排運動により梨状筋が緊張・肥大して坐骨神経が圧迫され、神経伝導が阻害されます。

梨状筋自体や周囲筋(中殿筋・大殿筋など)に筋膜性疼痛やトリガーポイントが形成されると、関連痛として坐骨神経領域に痛みが生じます。

また、筋筋膜性疼痛症候群(MPS)が、梨状筋症候群と類似した症状を引き起こすこともあります。

姿勢・運動パターン異常

骨盤周囲の機能不全や、股関節の可動域制限・腰椎の不安定性などによって、梨状筋が代償的に筋緊張しやすくなります。

特に前傾姿勢や骨盤の回旋(アンバランスな体幹動作)が梨状筋への負担を増大させます。

外傷や瘢痕化

尻もちや事故などで直接的に梨状筋部位が損傷されると、

筋損傷→炎症→瘢痕組織形成→坐骨神経の癒着・圧迫につながり、神経の滑走性低下によって神経痛が慢性化する可能性があります。

神経生理的反応

神経が機械的に圧迫されると、局所の血流障害・虚血が起こり、軸索輸送の障害によって神経伝導が悪化します。

これにより疼痛性ニューロパチー(痛みを伴う神経障害)が生じます。

症状

梨状筋症候群の症状は、梨状筋による坐骨神経の圧迫・刺激によって生じるものです。そのため、症状は筋肉由来の痛みと神経症状の両方が混在します。

- おしり〜下肢の痛み、圧痛

- 下肢のしびれ

- 放散痛(坐骨神経痛様)

- 長時間の座位・立位・歩行で悪化

- 感覚異常

- 筋力低下・脱力感

- 筋肉の張り感

治療法

原因を追求しながら、

症状に対してアプローチしていきます!

梨状筋症候群を誘発させる動作や日常生活での原因を鑑みて、治療方針を進めていきます。

症状に対してはしびれや疼痛緩和・血液循環の促進と筋緊張の除去・可動域改善を目的とし、徒手療法や物理療法・鍼灸治療を施行していきます。

スポーツ時や日常生活での姿勢不良や動作パターンが原因である場合には、運動療法(コレクティブエクササイズ)を取り入れることで過度な負担や再発の予防・改善を目指していきます。

また、臀部〜坐骨神経への負荷を軽減するための日常生活指導やセルフケア、運動中や長時間の座位による痛みに対しても、テーピングやサポーターを処方して痛みを抑制させます。

- 腰殿部〜下肢スポーツマッサージ

- 脊柱マニュピレーション

- 関節モビライゼーション

- ストレッチ

- 罨法(冷・温熱刺激)

- 鍼灸治療

- 超音波治療

- 干渉波・EMS

- ハイボルテージ

- マイクロカレント(微弱電流波)

- スーパーライザー

- 包帯固定・テーピング

- サポーター

インソール療法

急激な痛み・症状の軽減など経過次第で、日常生活動作に合わせた無理のない範囲の運動療法を行っていきます。

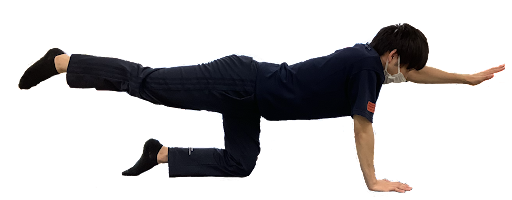

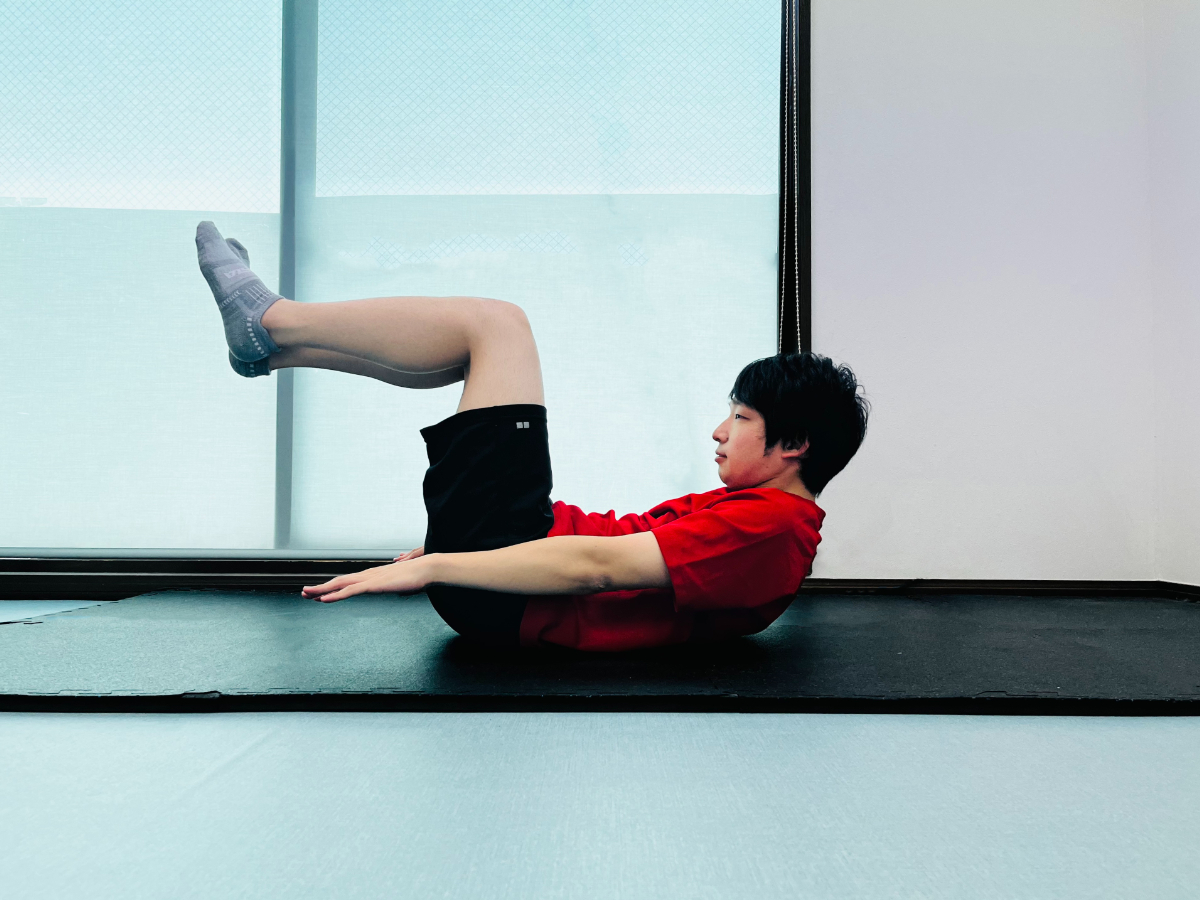

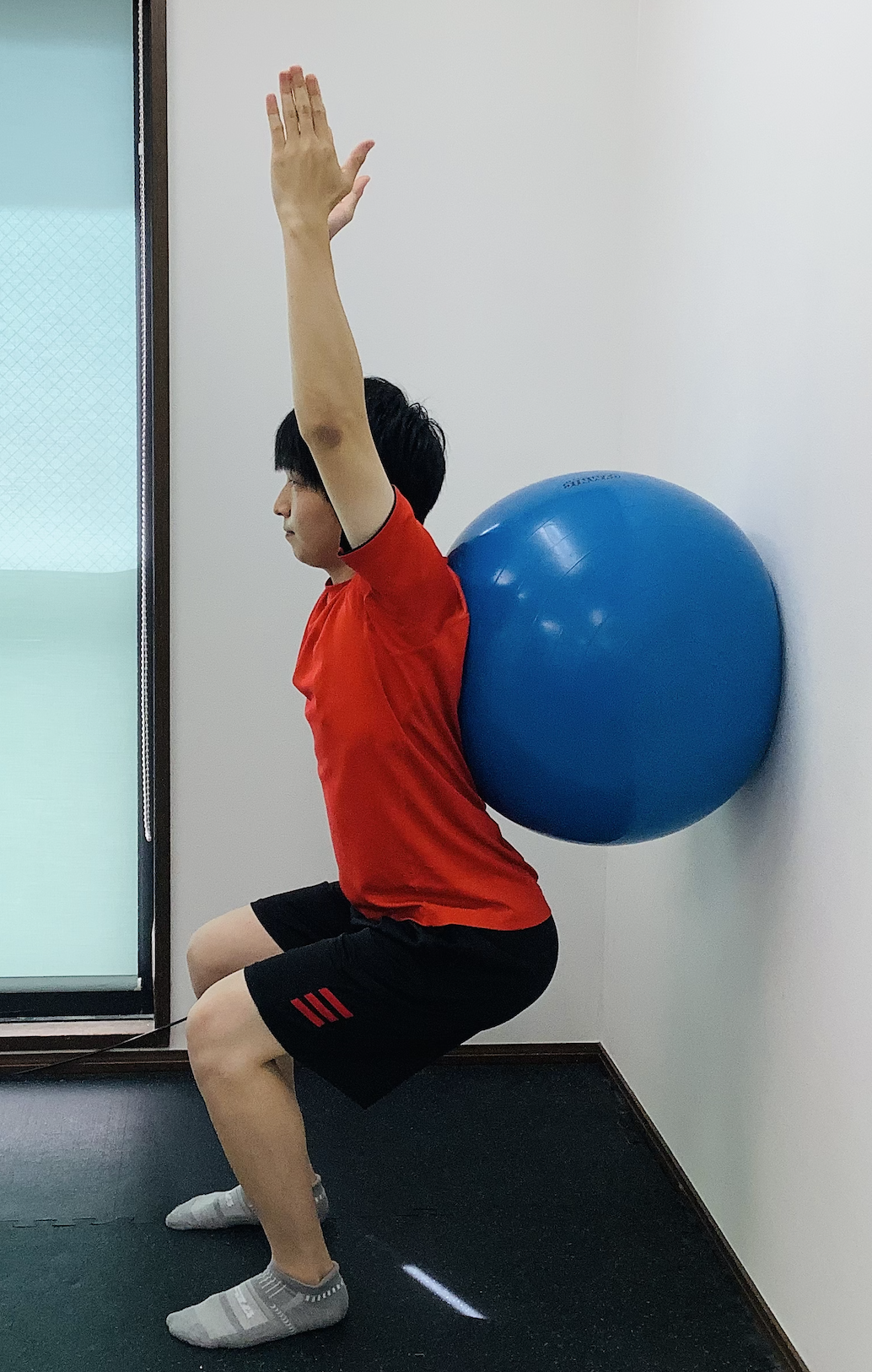

当院ではコレクティブエクササイズを取り入れ、脊柱・体幹〜下肢の筋力強化と柔軟性・安定性・バランス力向上及び腰椎骨盤−股関節複合体(LPHC)の機能向上を目指していきます。

スポーツをしている方には、梨状筋症候群が誘発される動作をスクリーニングし、身体機能や柔軟性を分析して必要な最適動作の獲得を目標とします。

種目や競技日程・運動習慣や年齢などを考慮してゴールを設定し、それに必要な運動療法を行います。

- アスレティックリハビリテーション

- 腰椎骨盤−股関節複合体(LPHC)機能向上

- LPHC柔軟性・安定性向上

- 頚部−上肢−体幹−下肢筋力・協調性強化

- 筋バランス向上

- 競技動作に対しての身体操作訓練

コレクティブエクササイズ

梨状筋症候群の原因となる各部位のアライメント不良・スポーツ時のパフォーマンス不良がある場合にはフィジカル機能に対しての修正が必要になります。

コレクティブエクササイズに加え、インソール療法は効率的な統合運動能力の獲得を目指し、痛みの改善とパフォーマンス向上に効果があります。

↑こんな選手には効果的!

- バランスが悪く転倒しやすい

- 足の裏が扁平足

- 足の趾(ゆび)が曲がらない

- 膝が内側・外側に向いている

- 踵の他にも痛みがある

- ふくらはぎが張りやすい